随着个体在青春期对同伴关系与社会归属感需求不断上升,青少年更容易因对社会联系需求未被满足而体验到孤独感。孤独感的进化论提出认为孤独感体验可以激活个体的认知与行为重联过程,进而重新建立起与他人的联系,最终减轻孤独感。这个过程被称为孤独感的重联机制模型(Re-affiliation Mechanism Model, RAM)。但是,青少年是否确实能通过认知和行为重新建立起与他人的联系进而缓解孤独感呢?

为了回答上述研究问题,华东师范大学心理与认知科学学院杨莹副教授团队采用追踪研究设计共招募533名高中生在高一、高二和高三时参与问卷调查,对负性评价恐惧与亲社会行为作为典型的认知及行为重联过程因素如何直接及间接地影响青少年孤独感的进行了探究。

首先,研究者基于潜变量增长模型揭示了负性评价恐惧与亲社会行为对孤独感初始水平与斜率的预测作用,结果如图1所示:负性评价恐惧的截距与斜率与青少年孤独感的截距与斜率存在显著正相关,表明当青少年负性评价恐惧的初始水平较高时,他们孤独感的初始水平也较高;当青少年负性评价恐惧增长时,孤独感也呈现增长趋势。亲社会行为与孤独感的关系也呈现了相似表现,即亲社会行为的截距与斜率与孤独感的截距与斜率存在显著负相关。上述结果验证了认知与行为重联过程对青少年孤独感的直接影响作用。

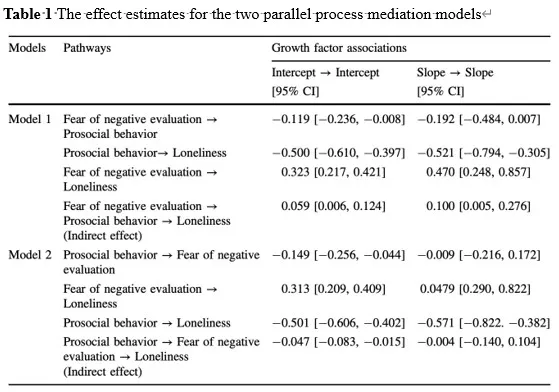

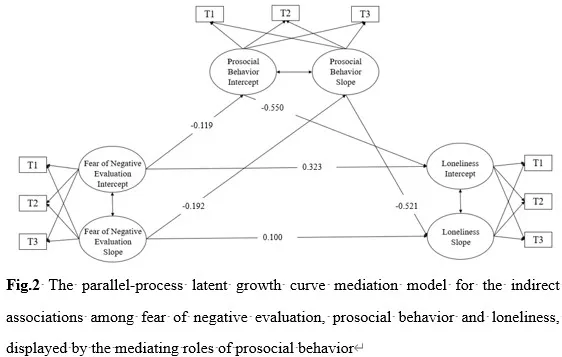

此外,认知与行为重联过程可能相互影响,即认知/(或行为)过程可能是通过影响青少年的行为/(或认知)过程缓解孤独感。因此,研究进一步采用平行过程中介模型,探究负性评价恐惧与亲社会行为对青少年孤独感的间接影响。结果如表1与图2所示:负性评价恐惧的中介效应仅在截距上显著,即亲社会初始水平较高的青少年,有更低的负性评价恐惧初始水平,进而表现出更低的孤独感初始水平。而亲社会行为的中介效应在截距与斜率水平均成立,表明亲社会行为对孤独感的间接影响不仅体现在某一时间点(即初始水平)上,还体现在发展的共变上:即负性评价恐惧降低时,青少年亲社会水平也会随之增加,进而减轻青少年孤独感体验。研究结果部分支持了孤独感的重联机制模型,即青少年的认知重联过程(即负性评价恐惧)会通过影响其行为(即亲社会行为)重联过程,进而缓解青少年的孤独感体验,该间接效应在单个时间点及整体发展变化上均成立。上述研究结果为深入理解认知与行为认知重联过程对青少年孤独感发展的直接与间接影响作用提供了重要的纵向实证依据。

该研究目前已在国际知名学术期刊Journal of Youth and Adolescence上在线发表。文章第一作者刘欣怡为华东师范大学心理与认知科学学院博士毕业生(现西南大学心理学部博士后);通讯作者为华东师范大学心理与认知科学学院杨莹副教授。该研究受国家社会科学基金青年项目(22CSH091)资助。

Liu, X., Yue, J., & Yang, Y*. (2024). Why so lonely? The direct and indirect associations between developmental trajectories of fear of negative evaluation, prosocial behavior, and loneliness in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, online published. doi: 10.1007/s10964-024-01959-y